原標題:陽光灑滿玉麥山谷

10月28日,習近平總書記給西藏隆子縣玉麥鄉牧民卓嘎、央宗姐妹的親切回信,讓一對藏族姐妹與父親桑杰曲巴幾十年如一日守邊巡防的感人故事走入了人們視線。日前,本報記者深入采訪,采寫了這封回信背后的新聞故事——

“你們父女兩代人幾十年如一日,默默守護著祖國的領土,這種精神令人欽佩。”10月28日,習近平總書記寫給西藏隆子縣玉麥鄉牧民卓嘎、央宗姐妹的回信,讓地處偏遠山谷的玉包養麥鄉鄉民,感受到了黨中央的溫暖、總書記的牽掛。連日來,玉麥山谷里暖意融融,各家各戶屋頂飄揚的五星紅旗,在喜馬拉雅山脈雪峰的映照下顯得格外鮮艷。

現有9戶、32位鄉民的玉麥鄉,是我國人口最少的行政鄉。在過去很長一段時間,僅有桑杰曲巴一戶人家的玉麥鄉,曾被外界稱作“三人鄉”。這里海拔3650米,每年大雪封山期達半年多,山陡路險、交通閉塞,幾乎與外界隔絕。然而再偏遠艱苦的地方也是祖國的領土,許多年來,卓嘎、央宗與父親兩代鉚在這里,接力放牧守邊。

是什么讓兩代人在荒無包養人煙的高原邊地默默守護?采編過程中,我們逐漸拉直了問號:是堅持守邊護邊報答黨恩的精神傳承,更是發自內心守護祖國領土的堅強決心。在他們內心,高原的發展變化翻天包養網覆地,人民的幸福生活來之不易,腳下的土地是祖國的前哨,扎根邊陲守護國土就是守護自己的家園。正如卓嘎、央宗姐妹在寫給習總書記的信中所言:“家是玉麥,國是中國,放牧守邊是職責。”

溫暖陽光下,格桑花在高原悄然綻放

10月29日清晨,多日雨雪交加的玉麥鄉突然放晴,這座位于喜馬拉雅山脈南麓、祖國邊境線上的小山村迎來了一年中難得的好天氣。卓嘎和央宗兩姐妹一大早忙完家務,便換上了節日盛裝,期待著一個重要時刻的到來。

對卓嘎姐妹而言,這是一個期盼已久的日子;對玉麥鄉群眾而言,這是一個格外包養網特殊的日子——習總書記給卓嘎和央宗姐妹、給扎根高原守邊固邊各族群眾的回信,就要送到這座雪山環繞的小山村了。

“我們經常在電視上看到習總書記到偏遠山區看望慰問群眾,就萌生了告訴總書記我們生活很好的念頭。”有了這個想法的姐妹倆心情格外激動,接連幾天夜不能寐……

在黨的十九大召開之際,卓嘎和央宗決定給習總書記寫封信,匯報玉麥鄉從當年的“三人鄉”發展到如今9戶32人、生活水平節節攀高的喜人變化,表達鄉親們一起繼續堅持放牧守邊的決心。

“總書記在回信中說,祖國疆域上的一草一木,我們都要看好守好,而這也是父親當年對我們說過的話。”聆聽著自治區領包養網導宣讀的回信內容,卓嘎想起父親的諄諄教導,禁不住流下了淚水……

1990年之前,卓嘎包養姐妹一家三口是玉麥河谷僅有的鄉民。由于包養玉麥每年有200多天是雨雪季,不適宜青稞生長,姐妹倆和父親需要每個月步行40余公里山路,到距離玉麥最近的公路邊搬運貨車運送來的包養網糧食。

每次運輸糧食,一家三口都要穿越一片沼澤地、翻越海拔5000包養網多米的日拉雪山,特別是在每年11月至次年5月的封包養山期,這段路途更是崎嶇難行。這樣的日子,他們一守就是20多年。包養網

隨著國家實施固邊富民戰略,2011年,玉麥鄉的路修通了,各項補貼多了,卓嘎姐妹一家人再也不用為填飽肚子發愁了。近幾年,姐妹倆既可以享受到邊民補貼,鄉里還給她們提供了力所能及的崗位,日子越過越紅火。

高原格桑花,不畏風雪寒,被藏族同胞親切地稱為“幸福花”。在各族人民心目中,卓嘎姐妹像包養極了格桑花,放牧守邊不畏艱辛,忠誠奉獻默默堅守,只為了玉麥的明天更加美好。

年復一年中,做神圣國土的守護者

玉麥鄉人口少、面積大,邊境線長達包養近百公里,守防部隊駐地距玉麥鄉較遠,桑杰曲巴在放牧之余,主動承擔起協助邊防官兵守邊巡邊的任務。

有國才有家,有邊就得防,桑杰曲巴深諳這一樸素道理。對于巡邊,女兒卓嘎有著太多的回憶。

那是在1982年的冬天,姐妹倆跟隨父親去仁措嘎山口巡邏。一大早,三人便帶上糌粑、酥油茶和燒水壺,穿著厚厚的棉大衣、膠鞋,迎著初升的太陽出發了。從家到山口的距離有40多公里,一路上山路蜿蜒,加之冬天雪厚路滑,父女三人直到傍晚時分才抵達目的地。

看著山口沒有什么異常,父女三人長舒了一口氣。這時天色已晚,想要當天返回已不可能,他們便在附近覓得一處山洞作為臨時休息點。洞外寒風呼嘯,一家人在洞里生起火堆,一邊取暖,一邊煮酥油茶,整晚輪流守護,防止被野獸侵襲……第二天破曉,他們才放心地踏上返家的路。

護邊巡邊是父女三人除放牧之外的主要任務。卓嘎說,年少時她們姐妹倆跟父親也哭過、鬧過,期盼著一家人搬出大山,“但阿爸說,沒有共產黨,哪有西藏人民的今天!這是我們祖祖輩輩居住的土地,我們必須守護好!”

“玉麥是咱們的國土,可不能在咱們手里丟了。”抱著這一信念,桑杰曲巴帶著姐妹倆在玉麥生活了幾十年,邊放牧、邊巡邊包養網,日子過得雖然清苦但很充實。

好日子說來就來了。玉麥鄉從來沒出過大學生,卓嘎、央宗姐妹也沒受過教育,她們一直從邊防官兵那里了解國家的富民政策。這些年,在各級政府幫扶下,新一代玉麥鄉鄉民中已有不少在校生。今年,玉麥鄉歷史上第一個大學生——央宗的兒子索朗包養網頓珠大學畢業了,他激動地對駐守玉麥的邊防某連官兵說:“我愿意和外公、媽媽,跟金珠瑪米一樣,回來守護這片國土。”

“家是玉麥,國是中國。祖國沒有忘記我們。”央宗說,給總書記的信是她們姐妹倆口述,由玉麥鄉現任黨支部書記達娃翻譯代筆的,“我們說的話總書記都能聽到,這更加堅定了我們守邊護邊的信心和決心。”

奔小康的路上不能落下一戶一包養網人,十八大以來的精準扶貧已惠及邊陲鄉村。達娃書記介紹說,去年底,玉麥鄉人均收入達到5萬余元,比2015年翻了一番。更令人沒有想到的是,隨著旅游業的發展,如今玉麥鄉所有人家都實現了Wifi全覆蓋,鄉里的4個家庭旅館和4個小賣部都能使用微信包養網支付。

“玉麥現在的發展這么快,更讓人體會到當年卓嘎姐妹一家人放牧守邊的價值。”達娃書記不勝感慨,在卓嘎姐妹的帶動下,如今鄉里的牧民人人都是義務護邊員,放牧、巡邊、守邊已成為大家的自覺行動。

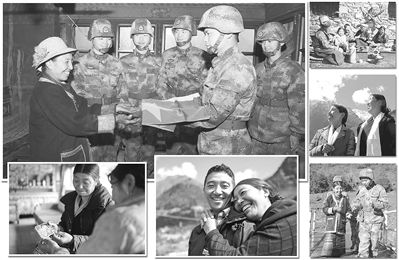

“國是我們的國,邊是我們的邊,我們同金珠瑪米一起放牧守邊。”數十年間,玉麥鄉鄉民與邊防官兵共守邊陲的感人故事發生過很多。

1988年,當了29年鄉長的桑杰曲巴退休了,28歲的卓嘎接替父親成為新一任鄉長,她肩上的擔子沉甸甸:帶領大家建設幸福家園,守護祖國領土。

卓嘎回憶,在她年少的時候,姐妹倆就與邊防官兵親如一家。有一年冬天,一隊巡邏官兵在茫茫雪野中迷了路,在包養附近放牧的卓嘎和央宗聽說后,顧不上自家的牦牛,急急忙忙趕去包養網包養幫助官兵走出被困的山坳。

上世紀90年代后,由于玉麥山谷草場廣闊,水包養草豐包養美,不斷有牧民選擇在這里安家落戶。為了幫助邊防官兵管邊控邊,卓嘎就帶領牧民主動當向導,協助官兵巡邏守防,及時提供邊情信包養網息。玉麥鄉人口不多,但全鄉有累計超過500人次自愿參與執行邊防巡邏任務。

今年29歲的巴桑次仁來到玉麥村已經10年。從當年玉麥鄉的第一個代課教師到如今玉麥村的黨支部書記,巴桑次仁對“軍民共守邊,藏漢一家親”這句話深有體會。

1991年夏天,巴桑次仁與邊防官兵一起到海拔5000多米的日拉山口巡邏。突然,巴桑次仁憑經驗感覺危險逼近,他高喊一聲:“快跑!”緊急關頭,巴桑次仁腳下一滑,踉蹌了幾步,緊隨其后的一名戰士用力將他推到數米外的安全地帶,自己卻險些被泥石流卷下懸崖……這一場景讓巴桑次仁至今歷歷在目,他感慨道:“我們和金珠瑪米格外親!”

去年,新戰士陳波第一次騎馬上雪線巡邏。途中,軍馬突然受驚,陳波被甩下馬背拖行數十米。這時,隨行巡邏的村民白瑪次旺拾起一根木棍飛身疾追,軍馬慌不擇路,眼看就要包養墜入懸崖,多虧白瑪次旺眼疾手快逼停軍馬,陳波才撿回了一條命。

藏族群眾心里時時裝著官兵,官兵更是把他們放在心上。去年,村民次仁曲杰的兒子扎西次仁夜里高燒不退,情急之下,他撥包養通了邊包養網防某連指導員黃強的電話,“請救救我的孩子!”黃強放下電話,當即帶著軍醫黃元飛頂風冒雪趕到次仁曲杰家……一周后小扎西病愈,次仁曲杰拉著黃指導員的手,嘴里不住地說:“托且且,金珠瑪米托且且!”(藏語,意為謝謝,感謝解放軍。)

記不清多少回了,邊防連軍醫一有空閑,便到玉麥鄉走村串戶為牧民們義診體檢,了解到不少牧民因天氣潮濕患有風濕后,連隊特意準備了一批特效藥送到牧民手中。

談起這封回信,黃強語氣鏗鏘:“此次習主席親自給兩姐妹回信,也讓邊防官兵進一步認清了自己肩負的職責和使命。我們一定牢記囑托,立足崗位、練強本領,決不能把國土守小了、守丟了!”

邊關雖遠,背后是強大的祖國;高原雖寒,時時能感受黨的溫暖。

達娃書記自豪地說,明年玉麥鄉包養網將新搬入47戶人家,建成有一定規模的生態文明小康示范點。“人口多,生產生活半徑就包養會增大,這片國土就會守得越來越好。”達娃的興奮之情溢于言表。

發佈留言