山西省晉中市左權縣地處晉、冀、豫三省交界,位于太行山中段分水嶺西側,沁水盆地東緣,北連太行山最高地和順縣,素有“晉疆鎖鑰、山西屏障”之稱。

耕地面積有限成左權天然劣勢。左權常有“八山一水一分田”說法,境內大部分地區海拔在1200米左右,十分的土地中只有一分適宜耕種,耕地面積僅占全縣總面積的7.8%,為24萬包養網畝。

由于缺乏支柱性產業、田地數量有限,左權縣在2014年時有建檔立卡貧困村129個、貧困戶19516戶、貧困人口50283人,貧困人口數占全縣總人口數的三分之一。2019年,左權縣實現全面脫貧,但鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,還面臨不少挑戰。

如何轉劣勢為優勢,實現鄉村振興?從發展旅游業到延伸農產業鏈,左權交出了一份農民年均增收近一倍的答卷。

打造農村度假勝地

孫潔所在的左權縣麻田鎮澤城村最先讓村民看到未來的希望。去年5月,澤城村與國際水彩協會合作,掛牌成立“中國北方國際寫生基地”,打造集寫生、康養、度假、游學一體的旅游勝地。今年一入春,寫生基地的主體民宿建筑便動土開工,僅用5個月時間便建成封頂,現已正式對外開放。

△開工建設前澤城村的全貌。攝影/張文包養軍

如今民宿開張在即,孫潔作為澤城村村民成功入聘,成為一名“上班族”,從事灑掃清潔的工作。孫姐每月工資1650元,在民宿干半年掙的包養錢相當于在地里干一年。“老總也是本地人,挺照顧我們。今天我有腦梗的事老總還提了一下呢,他說都是本村的,好了就可以上班,要是覺得太累包養網了就告訴他。”孫潔說。包養

除主體民宿外,老樹咖啡館、直播間、文創包養店等項目也正逐步落地。現在,已有近50位像孫潔一樣的澤城村人或左權人在這里上班,不用外出打工。

澤城村前期與山西傳媒大學、太原師范學院等21所高校簽訂協議,預計固定學生寫生群體將有2萬人。9月28日,來自山西師范大學美術學院的150余名學生已入住澤城寫生驛站,“這里的山太漂亮了!”一名美術學院的學生感慨。

△ 孫潔的工作地點——澤城村寫生基地的民宿,現可接待436人居住。攝影/張文軍

△老樹咖啡取名包養于屋旁的一棵生長了300年的老槐樹。現在,咖啡館等項目的運營及宣傳均交由專業的文化傳媒公司負責。攝影/張文軍

△老樹咖啡館里的咖啡包養機器人。這是包養山西省首臺全自動咖啡制作機器人,成為寫生基地的新特色,可支持24小時全天候營業。攝影/張文軍

同為中國北方國際寫生基地的老井片區,則向著“電影+古村落”人文路線發展。說起老井村,很多人想到的張藝謀首次擔任主演的電影《老井》,這部電影講述了老井村青年孫旺泉(張藝謀)打出全村第一口水井的故事。山西省左權縣拐兒鎮石玉峧村正是這部影片的取景地。

“峧”意為兩山山腳交匯之處,老井村四面環山,地處太行山深處,交通不便。從左權縣驅車前往需要走40多分鐘的高速,20多分鐘的山路,到了村口還需要徒步進村,村內水泥路僅能容一輛金杯面包車通行,錯車只能倒行回空曠地帶。

如今,依托寫生基地,老井村的劣勢正在進一步轉換為優勢。

△電影《老井》取景地。攝影/李士萌

包養網△黃土地與太行山石灰巖造就老井獨特的村落景觀。建設中的老井村寫生基地也希望修舊如舊,保留老井村的古村落樣貌。攝影/魏堯

創新運營模式

除了蓄力中的文旅產業,老井區還可以發展什么?所謂靠山吃山,漫山遍野的核桃樹給了答案。

核桃樹適應能力強,生于海拔400-1800米之山坡及丘陵地帶,常見于山區河谷兩旁土層深厚的地方,一棵成年的核包養桃樹包養網少說能采摘下30-50斤的核桃。

但這些年,村里的青壯年流失嚴重,老井村的核桃樹由于缺乏管護,質量一直上不來。原先收核桃的小商小販購買能力有限,價格浮動大,村民采摘核桃的積極性不高。老井村抱著一山的核桃“消化不良”。

△ 2013年為老井村村民拍攝全家福合照時,村里的大多數青壯年已離開家鄉討生活。攝影/張文軍

2020年起,左權縣響應省里號召,創新農業經營體系,全力實包養施產業托管服務。從核桃的施肥、剪枝,到采購、銷售等環節,除采摘環節外,全包養權交予托管企業。

從小在老井村長大的呂世英告訴記者:“之前小商販收核桃,四五毛包養網一斤,現在政府給些補貼,托管公司收購核桃的價格是六毛五一斤。今年我們家的核桃樹差不多能打下來1000多斤,能掙個1000多塊。加上種玉包養米、收松子的錢,一年務農大包養概能掙個六七千。”

9月份正是收核桃的季節,一入白露,在外打工的人紛紛回村收核桃。“專家來地里考察過,咱們這片核桃林,白露之后成品最好,村里還專門組織了護林隊,監督村民不要提前采摘,影響核桃品質。”左權縣拐兒鎮鎮長白娟說。

據左權縣林業局統計,左權縣從去年開始推行的核桃樹托管服務共覆蓋36個村2517戶,1.08萬畝核桃樹得到標準化管理。近2000畝多年無人打理、幾近死亡的核桃樹再煥生機。全縣核桃增產幅度達三成,畝均增產50公斤,全年核桃產量穩定在1480萬公斤,產值實現1.8億元,農民人均包養網核桃收入1380元。

△ 2013年秋收后,村民正在掰玉米棒子。那時村民收入主要來自種植玉米。攝影/張文軍

△近10年后再次見到照片里的這對夫妻,他們的農活已不止掰玉米,還有收核桃。攝影/張文軍

“專業合作社+托管公司”的農業管理體制在左權縣逐步推開。從簡會村的湖羊養殖到麻田鎮的高山冷水毛腿蟹,從石匣鄉的冰酒到太行黑山羊養殖,創新經營模式已為當地村民帶來新的收入增量。

左權縣北部的寒王鄉自2019年開始探索湖羊養殖,已連續兩年為村集體分紅。左權縣東南部麻田鎮下口村以“村集體+合作社+農戶”模式建立毛腿蟹養殖基地。由于水質優良,毛腿蟹肉質鮮甜,下口村螃蟹養殖基地已和太原美特好超市簽訂長期供貨合同,今年行情好,包養網一包養網斤螃蟹能賣到60元,供不應求。

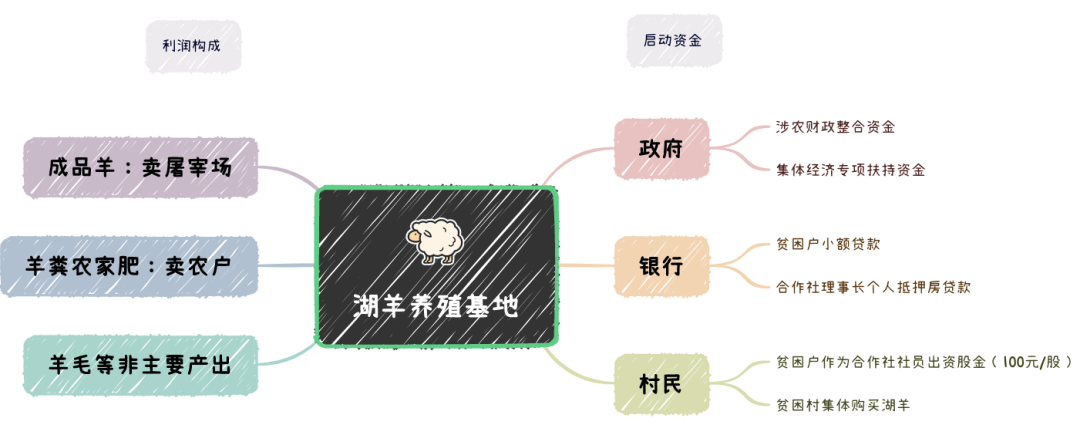

△寒王鄉湖羊養殖運營模式示意。

△寒王鄉湖羊幼羔。湖羊具有早熟、四季發情、一年二胎、每胎多羔等特點。攝影/魏堯

△下口村養殖基地。養殖基地今年與上海海洋大學團隊合作,致力于打造“包養網高山冷水蟹”品牌。攝影/魏堯

大田轉大棚

芹泉鎮是包養左權縣脫貧攻堅戰中最難拿下的一城。由于芹泉的工業基礎較薄弱,經濟發展尤其慢,村里的年輕人已走得七七八八。

芹泉鎮小南莊村的一位村民李老漢(化名包養網)今年已經60歲,他自己也坦言:“我這個年齡出去打工沒人要,即使包養網有人要,給的也是工地上最低的工錢,一個月最多掙三千。”

如何在農業大鎮“殺出一條路”,芹泉鎮2016年上馬的西紅柿大棚率先“出線”。目前芹泉鎮西紅柿種植面積已發展至3000畝,2021年,西紅柿總產量達5千萬斤,總產值近8000余萬元,畝產增收包養2.2萬元,產業帶動起的貧困戶的戶均增收近一萬元。李老漢也轉為“年薪制”,在家務農掙的錢比打工多。

△芹泉鎮小南莊村全景。據了解,芹泉鎮3000畝蔬菜大棚中,有接近一半為農民所有。攝影/張文軍

但這條路走得并不輕松。頭兩年的蔬菜大棚,全靠政府扶植,舉步維艱。一方面芹泉鎮的菜市場經理人不多,農民種的蔬菜沒有銷路,種植積極性不高;另一方面,村民不熟悉大棚種植技術,年收欠產時有發生,盈利趕不上投入。“農民缺乏大棚種植技術,出了問題不知道找誰。可能是大棚忘記通風,也可能是施肥頻率不到位,這個棚就毀了。”左權縣農業局產業中心主任趙瑞雪坦言。

為解決大棚種植的技術問題,農業局專門聘請兩位技術員常駐。農戶人人手里有專家的電話,遇到問題就給技術員打電話來解決。

轉機出現在2017年至2019年西紅柿價格的幾次上漲。蔬菜市場供需缺口出現,西紅柿價格節節上漲,大量經理人涌入山西收菜,芹泉的西紅柿大棚由此打響名號,逐漸邁入正軌,農民種植的積極性提高不少。

“市場打開后,河北、山東、河南都有人來收。現在芹泉鎮聚集了差不多有五六十個經紀人,村口就是交易市場,高峰時一天能拉走一二十輛集裝箱車。”趙瑞雪告訴《中國報道》記者。

芹泉鎮種植西紅柿也有自己的獨特優勢。“芹泉海拔高,其他省份天氣炎熱產量減少的時候,我們這邊氣溫剛好,可以很好的填補市場低谷。”趙瑞雪說。

△小南莊村的村民忙著采摘今年最后一茬西紅柿。攝影/張文軍

李老漢于2021年也建起自己的蔬菜大棚,他告訴記者:“這幾年基本沒有賠過,只是掙包養網多掙少的問題。”大棚建設成本在1.7萬元—2萬元,政府農戶五五開包養網,各承擔一半。農戶也可選擇租包養賃大棚。除此之外,刨除掉肥料、農藥等成本損耗,管理良好的情況下,“一個棚(兩畝地)能收四五茬西紅柿,一年能賣兩萬斤西紅柿”。

現在李老漢和老伴兒春種秋收冬藏,年年有余。“如今在家務農比打工掙得多,也比打工自由。”李老漢說。

(文章來源:包養網中國報道)

發佈留言