貴州赫章縣河鎮彝族苗族鄉海雀村 昔日“苦甲天下” 如今面貌一新

▲畢節市赫章縣河鎮彝族苗族鄉海雀村村民在村里文化廣場對山歌,歌唱如今的好日子。

▲在幾代人的共同努力下,海雀村30多個荒山頭都披包養網上了綠裝。如今的海雀村青山環繞,嶄新的民居點綴其間,海雀林場包養網已成為當地村民致富奔小康的“綠色銀行”。

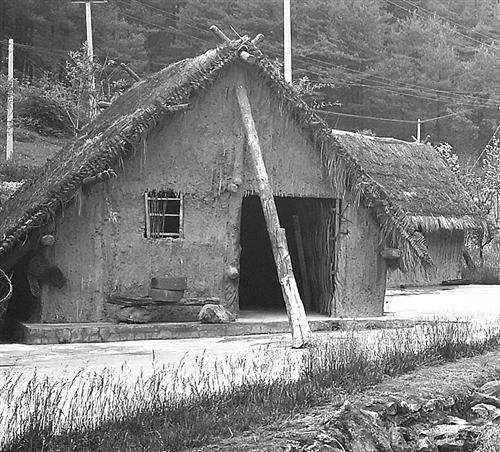

▲在海雀村復原區,展示著上世紀80年代村民們居住過的杈杈房。

▼海雀小學學生在課間進行文體活動。近年來,通過教育扶貧,該村師資、校舍等問題得以解決,全村適齡兒童入學率達100%。

▲海雀包養網村村民王光德正接水準備煮飯。包養2019年,在貴州省水利廳的支持下,總容積為30萬立方米的海雀包養網水庫正式投入使用,為該村及周邊近2萬群眾提供安全的生產生活用水。

海雀村村民羅招文在打掃衛生。該村通過設立保潔員、護林員等公益性崗位,讓部分村民在家門口就業增收。

海雀村村民王永美在制作具有當地特色的民族服飾,相關產品十分暢銷。

海包養網雀村村民張明珍在食用菌大棚里擺放食用菌棒。目前,該村已經建成三十多個食用菌大棚,成為村民新的增收點。

松林似海,一望無際。一棟棟白墻黛瓦的民居高低錯落、鱗次櫛比,一條條串戶水泥路干凈整潔、蜿蜒盤旋……

初夏包養網時節,記者走進烏蒙包養山脈深處的畢節市赫章縣河鎮彝族苗族鄉海雀村,映入眼簾的是一幅悠然自得的“田園山居圖”。“再也不包養網戴貧困帽了!誰再說我是貧困戶,我就跟誰急。”年屆六旬的建檔立卡貧困戶王光德對當下的生活很滿意,自己在村里當護林員,子女在外務工,一家年收入10萬包養元左右。

“海拔二千三,收入三十三包養網。山上光禿包養禿,地上矮矬矬。”海雀村地處黔西北高原滇黔交界處,曾是一個山寒水冷、地瘠民貧,在貴州乃至在全國都窮得出了名的包養地方,森林覆蓋率一度不足5%,“四口人只有三只碗”。

窮則思變。面對惡劣的生存環境,老支書文朝榮決心從綠化荒山開始,帶領包養包養網群眾換包養網一種活法。自1986年冬天起,海雀村全村300多名青壯年冒著嚴寒,“出門天不亮,進包養屋月亮上”,連續奮戰3個冬春,造林1.16萬畝,讓30包養多個光禿禿的“和尚坡”披上了綠裝,拉開了海雀決戰貧困的大幕。此后,海雀村又積極推廣綠肥,實行土地有機改良,到1994年基本解決了吃飯問題包養網。

吃飽了肚子,如何鼓起錢袋子?海雀村村民在當地黨組織的帶領下不斷探索,尤其是在黨的精準扶貧政策的指引下,通過改善基礎設施條件,發展脫貧產業,村民的日子終于一天天好起來、富起來。

綠色銀行更充實。對于當年親手培育的萬畝林海,海雀村村民悉心呵護,護林隊每天巡邏。如今海雀村的森林覆蓋率超過70%。“據估算,全村的林木價值超過8000萬元,人均經濟存量約10萬元。”村黨支部書記文正友說包養,現在僅采摘松果,一些農戶每年能收入五六千元。當年包養網千辛萬苦掙來的綠水青山,正成包養網為群眾致富增收的金山銀山。

基礎設施大變樣,群眾生活大改善。自來水流到了家包養網門包養網口,水泥路連通著家家戶戶,小病在村里就能看,路燈覆蓋了所有公共道路,寬帶讓小山村連接起外面的大世界,家家建了新房子,不少人開上了小汽車。

富民產業初見效。為了找到一條適合高寒山區的產業路子,海雀村先后種過半夏、紅花,發展過木耳,結果都未能如愿。但海雀兒女不為困難所嚇倒,屢敗屢戰,一條符合當地實際包養的發展路子日漸清晰:蛋雞養包養殖日漸包養壯大,大棚栽種食用菇初見雛形,矮化蘋果已經掛果,鄉村包養旅游小有名氣……

2016年,海雀村整體脫貧,告別了千百年來的絕對貧困。去年,全村農民人均收入達到10611元。

曾經“苦甲天下”的海雀村,徹底告別貧苦生活,以一種全新的面貌站立在世人面前。往包養昔的艱難,被做成雕塑在村頭復原,時時激勵著已經過上好日子的海雀兒女。這是中國反貧困奇跡的生動縮影,是中國共產黨人使命與擔當的鮮活體現。

發佈留言